1月15日,中国风景园林学科发展大会暨风景园林学科创立七十年纪念会—“风景园林与生态基础设施”青年风景园林师专题论坛在线上成功举办。论坛采用线上直播形式,观看人数近万人次,受到了广泛的关注,学术反响热烈。

本次论坛是中国风景园林学科发展大会系列学术活动的第四次专题论坛,内容以40岁以下青年学者为主,聚焦“风景园林与生态基础设施”的最新研究和实践成果,围绕城市绿地的体检评估与规划应用、城市荒野生境重建、城市公共空间网络重构、城市园林绿化垃圾资源化处理、乡村景观信息模型构建、国土空间生态网络规划、ECO文化价值评估、城市生物多样性提升、城市更新等主题相关联的内容进行研讨。

开幕式上,中国风景园林学会副理事长,华中农业大学党委书记,教授高翅代表主办方致辞。他向来自全国各地的线上参会嘉宾与观众表示了欢迎与感谢。他指出,青年风景园林师要有自信、担当、力量与创新。在关注生态的技术理论层面的同时,更要传承与发扬中华民间传统文化。深刻践行“不忘初心,牢记使命”的要求。扎根中国,融贯中西,关怀人类,面向未来。本次“风景园林与生态基础设施”青年风景园林师专题论坛为广大风景园林从业者提供了交流平台,预祝论坛圆满成功。

本次论坛由北京林业大学园林学院院长、教授、博士生导师,国际风景园林师联合会亚太区教育与学术事务委员会主任、《风景园林》期刊主编郑曦担任学术召集人。

本次论坛由北京林业大学园林学院副院长李倞、中国风景园林学会副秘书长付彦荣、东南大学建筑学院景观学系副系主任李哲、北京林业大学园林学院副教授张云路(下图从左至右)共同主持。

北京林业大学副教授李方正带来题为《绿色暴露公平—链接公共健康的新途径》的报告。他针对绿色空间格局复杂、服务权衡的特征,提出绿色空间健康服务效益有多少、能否提升、怎样提升的问题。结合“绿色暴露(Green Exposure)”的概念,提出“绿色暴露状态—绿色暴露影响—绿色暴露服务”的综合研究框架。并结合实例介绍区域高质量蓝绿空间、山水型公园城市以及绿色综合体3个尺度的公园体检实践。

重庆大学副教授袁嘉带来题为《修造人类世的诺亚方舟:基于植被再野化的城市荒野生境重建》的报告。城市荒野生境保护和植被再野化,被认为是有效保障城市生物多样性并且重新连接人与自然的重要方法之一。本报告将简述城市荒野与植被再野化的概念、相关研究与发展的潜在能力,并以在重庆地区开展的研究示范为例,阐述在“自然–人工”斑块复杂镶嵌的城市景观中进行植被再野化与荒野生境重建的实践原则与应用范式。

同济大学副教授邵钰涵带来题为《景观网络:营建城市有机生命体的纽带》的报告。她指出,在城市有机生命体的设想下,景观是一个可以触及所有生命体和各个功能区领域的万能纽带,也是一个可以呈现很多类型的、有形和无形的纽带。景观视角下的城市公共空间梳理,旨在通过一段时间的培育,形成活态的城市景观空间网络,实现“景观溢价”理念在城市实践中的应用。

中国城市建设研究院有限公司城乡生态文明研究院生态园林中心主任蔡文婷带来题为《基于绿色发展目标指引的城市园林绿化垃圾资源化处理利用研究》的报告。她提出,园林绿化垃圾资源化处理利用对缓解城市垃圾处理压力、维持ECO稳定具备极其重大作用。报告人所在团队开展专题研究,借鉴分析发达国家相关法规标准、运行管理、产研用融合等先进经验,结合我国园林绿化资源处理利用现状摸底评估,面对新时期的新需求提出未来发展建议。

清华大学助理教授曹越带来题为《荒野地网络:国土空间生态网络规划的一种新方法》的报告。他为应对生物多样性危机与气候危机,解决荒野地破碎化这一普遍现象,研究提出了构建荒野地网络的方法,可作为国土空间生态网络规划的一种新方法。以大太行区域为案例,构建了该区域的荒野地网络(包括核心斑块、阻力面、最小阻力廊道、关键瓶颈点)。该方法可推广至其他景观破碎化地区,以支持连通性保护。

北京大学助理教授吴龙峰带来题为《环境公平语境下的城市绿地分布研究——以北京为例》报告。本研究以北京为例,关注城市绿化过程中会造成的绅士化问题。依靠开源数据和双重差分模型,估计结果证实增加新公园不能让城市绿化成果服务于更多居民。根据结果得出,公园对其距离最近房价的影响最大,但这种影响与距离不成正比。自然公园对最近距离房价的影响不大,但综合公园表现出正向影响。开园前后对房价的影响大于立刻开园后对房价的影响。

北京林业大学讲师张诗阳带来题为《景观想象力:跨尺度的观察与实践探索》的报告。他提出,风景园林研究与实践所面向的每一块土地都涵盖了多种尺度关系,而不同的空间尺度又体现了多样的环境关系。正是这些关系使得每一块土地都具备了独一无二的环境特质和场所精神。报告结合教学、科研与实践中的一些个案探索,在风景园林视角下尝试以系统性且富有想象力的方式去观察和思考场地,从而剖析场所及其环境的多尺度特征,并赋予不同的描述方式或者实践回应。

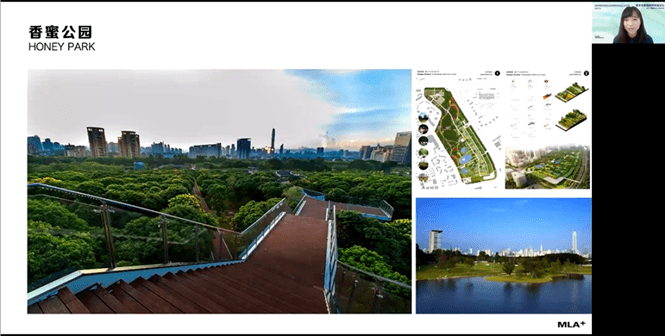

MLA+ 亩加建筑规划(深圳)有限公司主创设计师吴若璟带来题为《风景园林的多重视角》的报告。她指出,风景园林多重视角的认知,是一个不断迭代,融合与自我更新的过程。在工作中,我们以风景园林学科为主干逐步扩展,以不同视角为出发点,在实践中探索不同尺度的项目中如何落实学科真正发挥作用的支点。以更加开放的心态,学会不断重新诠释景观的内涵,思考景观如何跨界融合,如何通过空间场所的设计来体现社会价值与ECO服务价值。

湖南城市学院讲师朱琳带来题为《长株潭绿心地区景观格局演变及其ECO文化价值评估》的报告。本研究从时空尺度的景观格局变化,探索景观多样性、ECO功能、人类福祉与价值之间的相互关系。同时采用公众参与式制图方法对绿心地区生态系统文化价值及其空间分布进行定量评价,建立景观、空间、体验的地域关系,为绿心地区优先保护地域划分及其规划管理提供重要依据。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司景观事业部设计总监张一康带来题为《基于碧道规划设计的鸟类友好型环境营造探索》的报告。以“鸟类友好型环境”为切入点,探讨在高密度城市中,人口增长和生态压力都较大的情况下,如何营造人与鸟类共同使用的蓝绿生态空间。结合深圳市的碧道项目设计,以鹭鸟为例,对其全生命周期的行为进行研究。从风景园林与生态学的角度,提供了既适合鸟类生活习性,又满足市民游憩需求的生态基础设施设计思路。

笛东规划设计(北京)股份有限公司第四事业部总经理吴敬涛带来题为《城与野的绿色纽带——密云冶仙塔公园》的报告。他指出,随着我们国家城市化进程进入下半场,城乡交界区域的绿色服务问题经常被忽视。本案以北京密云区冶仙塔公园为例,探索远郊郊野公园对于城与野的链接作用,提升生态韧性,解决乡镇居民的游憩需求和文脉传承四大方面,进行实践性的探索。

广州市城市规划勘测设计研究院景观所副总工程师郑庆之带来题为《城央生命共同体——海珠湿地生物多样性保护修复工程》的报告。海珠湿地保护修复项目以“城央生命共同体”为设计理念,坚持“基于自然解决方案”修复四大ECO服务功能,以生物视角恢复和营造动植物生境,低成本解决城市内涝、热岛效应和污染问题,提升生物多样性,与生物共享生存空间。该项目通过统筹生产、生态、生活空间布局,实现与周边社区的联动发展与共治共享。

中国城市规划设计研究院风景园林分院设计所所长马浩然带来题为《天地之间——北京崇雍大街环境更新设计》的报告。报告从历史脉络回顾梳理、系统更新设计实践、多方参与共谋品质三个方面展开,系统梳理了以崇雍大街为代表的北京老城综合环境更新的技术与方法。通过市坊间、街巷间、邻里间三个层次,剖析了从立面、建筑、院落到街道、胡同、节点的多专业复合型更新思路,并强调了多方参与、共治共建在当前城市更新工作中的重要性,为老城街道更新工作提供了经验。

最后,北京林业大学园林学院院长郑曦在论坛总结中谈到,本次论坛聚焦“风景园林与生态基础设施”主题,各位青年风景园林师从理论、政策研究到实践探索等,从不同视角思考生态基础设施建设的策略路径,为我们大家带来了非常精彩的学术分享。本次论坛的主题与风景园林学科的新时代使命高度契合。为风景园林学者与行业人员提供了交流平台,衷心感谢各位报告嘉宾与广大线上听众对本次论坛的支持。

希望以此论坛作为契机,今后更加深入地开展生态基础设施建设的相关探讨,推动中国风景园林学科在科学研究、应用研发技术及社会实践等方面的工作走向深化,更好地服务于国家生态环境建设战略,服务于保障人民幸福生活福祉的伟大事业。